両角 和歌奈さん

文化的な橋渡しの仕事を求めて

プロフィール

英日字幕翻訳者。イギリス中部在住。大学在学中カリフォルニアへの交換留学中に翻訳という仕事にあこがれを抱く。一般企業で社会人経験を積むものの、翻訳へのあこがれが募りフェロー・アカデミーのカレッジコースを受講。修了後は字幕・吹替版制作会社へ就職し、劇場、放送、配信、ソフトなどさまざまな媒体向けの多様なジャンルの映像作品の字幕・吹替制作に携わる。

結婚を機に2020年に渡英し、2021年よりフリーランスの字幕翻訳者として活動を始める。配信ドラマや映画、ドキュメンタリー作品を手掛けるかたわら、地域の映画祭のプログラミングチームにも所属。

世界の多様な映像作品に触れる中で、映像作品を日本に届ける一端を担う翻訳という仕事の魅力を再確認している。今後も文化の橋渡しができるよう努めていきたい。

会社勤めからカレッジコース、フリーランスへ

加賀山:今日は、イギリスにお住まいの映像翻訳者、両角和歌奈(もろずみ わかな)さんにお話をうかがいます。いつもはお仕事の内容から入るのですが、今日は経歴のほうからお訊きしたいと思います。

大学卒業後、電子部品メーカー、家具メーカーを経て、フェロー・アカデミーのカレッジコースに入学されたそうですね。会社勤めは長かったのですか?

両角:企業に勤めたのは合計10年ほどですね。最初の2社はどちらも3年ぐらいずつです。3年経つと何か別のことがやりたくなるところがあるみたいで(笑)。

大学は英文学部で、卒業後は英語を使った仕事をしたいという気持ちがありました。そこで翻訳学校に入ろうとしたところ、担当者から「社会経験を積んだほうが人間の幅が出るので、そのあと挑戦してもいいのでは」というアドバイスをいただき、就職することにしました。

最初の電子部品メーカーでは、ラッキーなことに1年目から海外営業を担当させてもらい、出張で台湾やアメリカにも行きました。

加賀山:それは日本の部品メーカーで、海外に製品を売りこんだということですか?

両角:はい、既存の顧客を定期的に訪問するルート営業で、納品調整や細かいヒアリングなどをしていました。ただ、私は電子部品そのものにあまり詳しくなかったので、もっと自分が興味を持って販売できる商品を直接消費者に届けてみたいと思い、次の家具メーカーに転職したんです。

加賀山:家具を海外に売る仕事ですか?

両角:いいえ。そちらは店舗での対面営業でした。素材や製造工程などをお客様に伝えながら間取り図上で配置を提案して家具を選んでもらう、インテリアコーディネーター的な仕事です。

加賀山:そのころから、いつかは翻訳をやろうと思っていたのですか?

両角:そうですね。そうした仕事をやりつつ、根底にはいつか翻訳ができたらいいなという思いがあり、家具の会社を辞めたあと、カフェでバイトをしながらカレッジコースに通いはじめました。出版、実務、映像の3つが学べる1年のコースです。

加賀山:そのなかでとくに映像をやりたいと思った理由は何ですか?

両角:映画は大学時代から好きでした。原文をひとつひとつ自分の日本語に置き換えていく出版翻訳も好きでしたが、実際に学んでみると、字幕翻訳は制限のなかでどのように表現するかというパズル的なところがあって、楽しく取り組んでいる自分に気がつきました。長く続けていくことを考えると、映像翻訳のほうが自分に合っているかなと。

加賀山:なるほど。プロフィールには、その後、日本語版制作会社でまた3年ほど働かれたとありますが、これはカレッジコース修了時の就職案内を利用されたということですか?

両角:いいえ。フェロー・アカデミーにご紹介いただいた会社ではなくて恩知らずなんですが(笑)、「通訳翻訳ジャーナル」の求人欄を読んでいたときに自分で見つけました。人数は多くない会社なのですが、劇場版の映画もあれば、放送や配信やDVDの仕事もあるし、東京国際映画祭などの案件も手掛けていたんです。すごくラッキーでした。人数が少ない分、多岐にわたる業務をひととおり経験することができましたね。

加賀山:何人ぐらいの会社だったのですか?

両角:10名ちょっとですね。仕事としては吹替の比重が大きくて、吹替版を作りながら字幕のチェックなどのほかの仕事もしていました。

そこで3年ほど働いたあと、結婚を機にイギリスに来てフリーランスになりました。本当は日本にいるかぎりその会社で働きたかったんですが、イギリスに来てからも翻訳の業界にはいたかったので、できることは何だろうと考えてフリーランスで続けることにしました。

加賀山:いきなり環境が変わって、最初に仕事を見つけるのがたいへんだったのでは?

両角:そこはアメリアに頼りきりです(笑)。アメリアにはカレッジコースのころから入っていました。私は転機に運がまわってくるようなところがあって、古巣の仕事も手伝いながらアメリアで3、4社トライアルを受けたら、半年くらいのうちにいくつか合格することができました。現在までに合計7社に合格していて、常時仕事をいただいているのは4社です。アメリアに入っていなかったら、いまの私はありません(笑)。

加賀山:最上級の褒めことばです(笑)。

ワークショップで「AI対人間」について考える

加賀山:お仕事の内容についてうかがいます。映像翻訳関係ですと、こういう場で作品名を公表してはいけないケースもあるようですが、手掛けられたなかでご紹介いただける作品はありますか?

両角:「アジアンドキュメンタリーズ」という配信サイトがあるんですが、最初のころからそこのお仕事をいただいていて、現在も月1本ぐらいずつ訳しています。

加賀山:「アジアンドキュメンタリーズ」は知っています。ときどきおもしろそうな番組をやっていますよね。私も加入はしていませんが、観たいものがけっこうあるので、加入しようか迷っています。

両角:社会問題に切りこむような作品が多くて勉強になりますし、それまで知らなかったことを知って、自分の世界が広がります。仕事をしながら学ばせてもらっているような面があります。

アジアを広くとらえて、イスラム圏や中東の作品も取り上げたりするので、現在の国際情勢もわかりますし、その作品に取りかかるまで何も知らなかったようなことも調べますから、すごく勉強になりますね。

加賀山:作品の原語の多くは英語ではありませんよね?

両角:そうですね。少数言語の民族を扱うドキュメンタリーなどもあり、原語はさまざまですが、すべての作品で英語スクリプトが支給され、私はそれを訳しています(いわゆる孫訳です)。「ここは原語では違うことを言っているのでは?」という箇所に出会うこともあるので、その際は「スクリプトどおりではありますが、……」と申し送りをします。どうしても怪しいときには、原語の書き起こし原稿がないか問い合わせ、それを機械翻訳して意味を確認することもあります。

加賀山:そういうご苦労があるんですね。メインは「アジアンドキュメンタリーズ」のお仕事ですか?

両角:そうですね。でも、1作品1週間ぐらいの納期なので、ほかの時間には配信向けの作品や、年に1回程度ですが、映画祭にかかる作品の字幕チェックなどもします。日本の制作会社でもチェッカー的な仕事をしていましたので、それと同じような感じで。

あと、地域の映画祭でボランティア活動もしています。毎年1000本ぐらいの短編が集まる映画祭ですが、それらを地域のボランティアが分担して観て、レビューして、約100~150本に厳選したものを春に映画館で上映するのです。ノッティンガムのビーストンで開催される「ビーストン・フィルム・フェスティバル(Beeston Film Festival)」です。

加賀山:小さな町のようですが、ずいぶん大規模なことをやっていますね。

両角:そうなんです。私はたまたま主催者のかたと友だちになって、「映像翻訳の仕事をしているから、ぜひ手伝わせてください」と言ったら、入れてもらうことになりました。

加賀山:それは字幕の作成ではなく、短編映画の選考のような仕事ですね?

両角:そうです。プロのかたも応募してきますし、ときどき日本からの応募もありますよ。国でいちばん多いのはイギリスですが、アメリカ、ヨーロッパ各国、中東、アジア系もあります。

加賀山:この7月には、リバプールで翻訳関係のワークショップもあったそうですね。

両角:英日・日英の翻訳・通訳にたずさわっているイギリス人と日本人のコミュニティがあるんですね。それに最近参加しまして、そのワークショップに行ってきました。今回は、通訳者向けのワークショップと、フリーランス向けの金融講座、そして「私たちはAIに取って代わられるのか」という講演でした。この講演がおもしろかったんです。

加賀山:それで、私たちは取って代わられるのですか?(笑)

両角:その講演者によれば、私たちが「ツール」であるかぎり取って代わられるだろう、ということでした。現代社会はすごくデジタル化された構造じゃないですか。すべてが数値化され、すべてが測定可能で、それが蓄積され、速く安くできることが重視され、短絡的な答えを求めるようになっています。そういう価値基準のまま、「AI対人間」ということを考えると、ぜったいAIに軍配が上がる。

加賀山:そうですよね。

両角:だから、その講演者は「問いかけ」を変えていかなきゃいけないということをおっしゃっていました。「人間がやる仕事の価値とは何だろう」、さらには「私たちが人間であることの価値って何だろう」というような、いわば哲学的な話です。それをいま一度問う姿勢を持つことが重要で、「AI対人間」という枠のなかの小さな問いではなく、もっと大きな仕組み、「対AI」という構造が生まれてしまう社会の在り方を問え、ということですね。そうしないと「対AI」の問いが終わっても、「○○対人間」という対立構造が繰り返し出てきてイタチごっこになるだろうと。とても興味深い講演でした。

加賀山:勝ち負けの答えが出るわけではなくて、まず態度を変えよということですね。

両角:ただ、私たちの態度が変わったとしても、社会全体やクライアントさん側の意識も変わらないと、私たちは取って代わられるのかもしれません(笑)。

J-netの夏季ワークショップにて、イギリスを中心に活動する通訳者・翻訳者の皆さんと交流。

加賀山:難しいところですね。

両角:ふだん鬱々と「AI、心配だなあ」と思っていたところに、そういうお話が聞けたのでよかったです。

加賀山:字幕の世界にもAIは入ってきていますか?

両角:入ってきてますね。デジタルセキュリティが厳しくなり、映像やスクリプトなどの素材を作業者にダウンロードさせない傾向が近年あります。クラウド上のソフトで翻訳作業をすべて完結させる会社があるんですが、そこからの案件はAI翻訳がすでに入った状態でスタートします。でも、内容的にはまだ全然使えないので、一度すべて消してから訳します(笑)。

加賀山:そのAI作成の原稿が進化すれば、使えるようになるわけですね。

両角:ただ、字幕とか、出版翻訳にも言えると思うんですが、やはり「人間がやるタッチ」というのがわかる分野なので、しばらくは難しいんじゃないでしょうか。字幕は文字からの情報だけではなく、映像や役者の演技、物語の流れも考えて作るものでありつつ、最終的には文字だけの表現でいかに流れるように読ませるかという「勘所」のようなものがありますから。

加賀山:一方、実務翻訳はむしろAIの得意分野ですから、もうかなり進出していると思われます。

両角:実務翻訳にも「職人技」のような部分があって、機械翻訳と人の手で訳すのとでは差が出るのは承知の上で思うことなのですが、もともと実務翻訳に求められる要素に「原文に忠実に、もれなく、正確に訳す」ということがありますから、AIにも向いていそうです。

加賀山:ですが、小説なんかはまだまだできないという感じですね。

両角:そこに先ほど話した「人間的なもの」とか「人間がやる意味」がある気がします。属人性があってほしいというか、ないと味気なくなる、寂しいですよね。

加賀山:たしかに。ただそれも大多数の人が「AI的なもの」に慣れて心地よく感じはじめれば変わってくるでしょうね。もうそうなりはじめているのかもしれない。いずれにせよ、哲学的な部分も含めて興味深いお話です。

それから、昨年、今年とカンヌ国際映画祭にも参加されたとか?

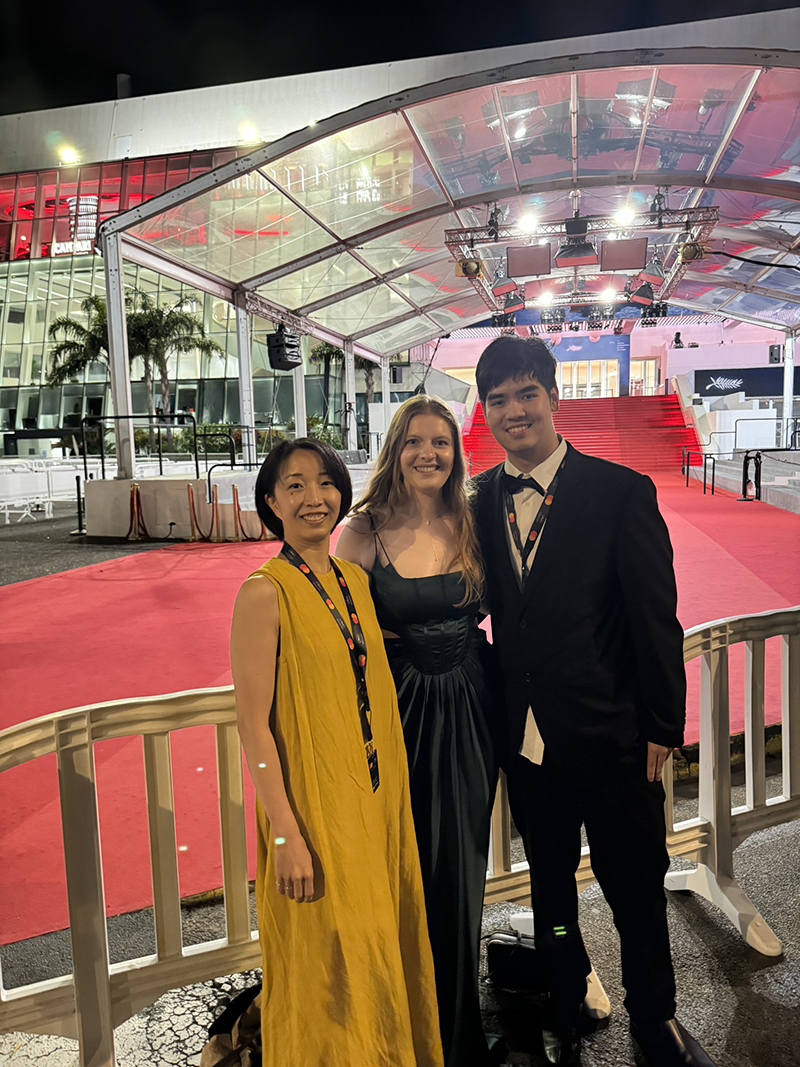

第77回カンヌ国際映画祭のレッドカーペット前にて、Beeston Film Festivalのメンバーとの1枚。

両角:はい。ビーストン・フィルム・フェスティバルで働いていたことがきっかけで、カンヌ国際映画祭のほうにも参加資格が得られました。行っても私がすることは映画を観る以外に何もないんですが(笑)(ビーストン・フィルム・フェスティバルの宣伝はしますよ!)。マルシェといって、みんなが今年出したい映画を持ち寄って商談をする場があったり、記者が取材していたり、そういう雰囲気を味わうことはできました。

加賀山:映画の製作側と配給側の両方が集まって商談をするのですね。

両角:その裏で大小さまざまなパーティなどもあって、俳優やプロデューサーも加わるので、そこでコネクションができて次の製作につながるというような。そういうダイナミクスがわかっておもしろかったです。カンヌ国際映画祭にはインターナショナル・ヴィレッジが設けられ日本もブースを構えていますが、今年はそこに是枝裕和監督もいらしてました。そういえば、リバプールのワークショップに集まった通訳者のなかに、去年カンヌで是枝監督の通訳をしたというイギリス人がいましたよ。

加賀山:狭い世界ですね。開催期間は10日ぐらいですか?

両角:まる2週間ぐらいやっています。

印象的なドキュメンタリー作品

加賀山:ほかに訳された作品で紹介できるものはありますか?

両角:Netflixで配信された『YOU 君がすべて』というドラマのシーズン3全話と4の複数話の字幕を担当しました。ストーカー気質の男の主人公がいて、ヒロインと恋に落ちるが結局……というサスペンスドラマです。この主人公の思考がナレーションでずっと入る形式なのですが、外から見るととても非人道的なことをしているのに、彼の頭のなかでは理屈が通っているので、視聴者はなぜか主人公を応援したくなるような心境になります。

加賀山:シーズン5まであるということは、けっこう人気作だったんですね。それも登録してある翻訳会社からの仕事ですか?

両角:そうです。あと「アジアンドキュメンタリーズ」でも最近、イスラエルとパレスチナの戦争をよく取り上げていますが、それと関連して『オスロ・ダイアリー』という作品を訳しました。PLO(パレスチナ解放機構)とイスラエルが1993年にオスロ合意を結んだときの交渉人たちのドキュメンタリーですが、とてもいい作品なので、多くの人に届くといいなと思います。

現在はひどい状態になっていますが、30年以上前の交渉人たちはお互いの主張をぶつけ合いながらも、どうにか着地点を見つけたいというやりとりがあって、衝突を越えた友情が生まれたりします。彼らの交渉で平和の一歩手前まで行っていたのに、どうしていまこうなってしまったんだろうという思いがあります。

加賀山:そうですよね。

両角:やはり「アジアンドキュメンタリーズ」ですが、『トゥクダム 生と死の境界』という作品の字幕も担当しました。チベットの僧侶のドキュメンタリーで、彼らは自分の亡くなる日を自分で決めたあと、深い瞑想に入り、そのまま亡くなるんです。その僧侶たちの体が夏場でも腐らないで、きれいな状態を保っているという現象をトゥクダムと呼んでいます。西洋医学の定義では肉体として死んでいますが僧侶たちに言わせると「意識」が残っている状態です。それをアメリカ人たちが科学的に証明しようとします。

加賀山:これもおもしろそうです。

両角:死生観がゆさぶられるというか、死ってなんだろうと考えさせられました。結局、科学では解明できなかったんですが、死んだ体に機械では測定できない温かみが長期間残るなんて不思議ですよね。

加賀山:「アジアンドキュメンタリーズ」でどうしても観たくて、よほど加入しようかと思ったのが、タイかどこかで鴨を何百羽も飼って農業をしている人の話でした。

両角:ああ、ありましたね。「みんなに馬鹿にされようとも俺はこの方法で農業をやる!」みたいな(笑)。

加賀山:それです(笑)。

両角:どれもおもしろいですよね。

加賀山:字幕にかぎらず、今後訳したいものとか、やってみたい仕事はありますか? 出版翻訳とか?

両角:出版翻訳は私にはちょっと難しすぎる気がします(笑)。いまはドラマのシリーズなどを手掛けるようになってきましたが、今後は映画の本編を訳す機会があったらうれしいなと思います。これまでドキュメンタリー映画は40本以上担当しましたが、物語などの映画は2本ほど。もっと増えるといいなと。

加賀山:日本の映画館で大ヒットするような作品がまわってくるといいですね。

両角:まわってくるぐらいの実力が必要ですね(笑)。

加賀山:運がめぐってくることもあるかもしれません。出版でもそうですが、やっぱり運というか、巡り合わせのようなものも必要ですから。

仕事の合間には気分転換に近所の公園を散歩する。イギリス人の散歩好きがうつったよう。

両角:そうですね。ご縁があるかどうか。今後何をやるかという点では、いま模索している時期でもあります。翻訳は翻訳で力を入れていきたいですが、映画祭などに参加して業界のダイナミックな動きを見ていると、何か机に座ってやることだけじゃなくて、できることがあったらいいなと思います。

国際映画祭に来られていた政府関連の団体のかたが、ロケの現地コーディネーターを探すことがあるとおっしゃっていました。通訳とも翻訳ともカテゴライズしづらい「つなぎ役」ですが、言語間の橋渡しをすることが必要な場面があるようで、そうした仕事もチャンスがあればやってみると楽しいだろうなと思います。

翻訳者になりたいなと思ったきっかけは、アメリカに留学していたときに、詩を書くのが好きな友だちに出会ったことでした。その友人の作品を読ませてもらうと、完全には理解できないもどかしさがあって、「これを自分なりに日本語にして、味わえるようになりたい。こうした世界観を他の人にも伝えたい」と思ったんです。言語間の橋渡しというのは難しいけれど、やりがいがあって楽しいものだなと感じて、以来ずっとその思いがあります。文化的な橋渡しもしたいですね。

加賀山:今後日本に帰ってこられる予定はないのですか?

両角:一時帰国はありますが、夫の仕事がこちらにあるかぎりはイギリスにいるつもりです。

■ 通常このインタビューでは「翻訳」の話が中心になるのですが、今回は、お話の端々から翻訳のまわりにあるいろいろな仕事が見えてきた気がしました。字幕のみならず、さまざまな「橋渡し」の仕事が増えるといいですね。